Das Leben auf der Erde, wie wir es heute kennen, ist vielen Zufällen zu verdanken – und dem Planeten Jupiter. Seine gewichtige Rolle im Sonnensystem ist ein Aspekt von dessen bewegter Geschichte, die Thorsten Kleine und Joanna Drążkowska vom Göttinger Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung anhand von Meteoriten und Computersimulationen untersuchen.

Am 12. September 2019 erlebten Augenzeugen ein himmlisches Spektakel: Kurz vor 15 Uhr raste eine Feuerkugel über den Himmel Mitteleuropas. Mancherorts löste der Meteor sogar ein Donnergrollen aus. Kamerabilder und Videos dokumentierten das Ereignis, Presse und Fernsehen berichteten. So erklärt es sich wohl, dass bereits am Folgetag bei Gartenarbeiten in Flensburg ein verdächtiges graues Steinchen vom Format eines Golfballs geborgen wurde. Es ist das bislang einzige Fragment des „Flensburg-Meteoriten“. Das kosmische Fundstück in Norddeutschland mag spektakulär erscheinen – doch Meteoritenfunde sind keineswegs selten. „In Sammlungen weltweit lagern mehr als 70 000 Steine, die irgendwann vom Himmel gefallen sind“, erläutert Thorsten Kleine. Seit 2021 arbeitet er als Direktor am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung und leitet dort die Abteilung für Planetenwissenschaften.

Meteorite sind Bruchstücke unter anderem von Asteroiden, die heute in einem Band zwischen Mars und Jupiter die Sonne umkreisen. Neben den kleinen Körpern finden sich im Sonnensystem zwei Planetentypen: Nah der Sonne kreisen die Gesteinsplaneten, meist werden sie terrestrische Planeten genannt. Sie haben relativ geringe Massen, aber hohe Dichten. Es handelt sich um Merkur, Venus, Erde und Mars. Beim zweiten Typ handelt es sich um die Schwergewichte der Gas- und Eisriesen, die jenseits des Mars um die Sonne kreisen. Man unterscheidet die Gasriesen Jupiter und Saturn hinter Mars und die Eisriesen Uranus und Neptun am sonnenfernen Rand des Sonnensystems. Die Begriffe der Gas- und Eisriesen beziehen sich dabei nicht auf den heutigen Zustand der Planeten, sondern auf ihre Entstehungsgeschichte. Das Gemisch aus Wasserstoff und Helium, das sich während des Wachstums der Planeten um diese herum ansammelte, war in dieser Phase rein gasförmig. Durch deren großes Eigengewicht und den hohen Druck des angesammelten Gases wurden Wasserstoff und Helium in den tieferen Schichten der Gasriesen flüssig, in der äußeren Atmosphäre blieben sie dagegen gasförmig. Uranus und Neptun unterscheiden sich von den Gasriesen dadurch, dass sie während ihrer Entstehung zusätzlich Wasser, Methan und Ammoniak in gefrorener Form an sich banden. Auch diese liegen heute im Inneren der Planeten größtenteils flüssig vor.

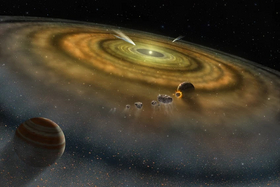

Aber wie sind die Planeten unserer kosmischen Heimat, des Sonnensystems, entstanden? Im klassischen Kollisionsmodell, das bislang weithin akzeptiert war, entstanden Planeten durch „oligarchisches Wachstum“ in einer Staub- und Gasscheibe, der „protoplanetaren Scheibe“, um die neu geborene Sonne. Demnach ballte sich der Staub zu immer größeren Konglomeraten zusammen, bis sich die sogenannten Planetesimale bildeten. Man kann sich diese ersten Urkörper der Planeten ähnlich den heutigen Asteroiden vorstellen. Durch weitere Zusammenstöße wuchsen daraus Körper von den Ausmaßen etwa unseres Mondes bis hin zu jenen des Mars heran. Aus den noch gewaltigeren Kollisionen dieser Planetenembryos gingen schließlich, so mutmaßen Forschende, die heutigen Planeten hervor.

Thorsten Kleines Team testet diese Hypothese im Labor, und zwar mittels Meteoriten, also Gesteinbröckchen, die – wie damals in Flensburg – auf die Erde gestürzt sind. „Die Meteorite enthalten Hinweise auf ihren Entstehungsort, ihre Entwicklung und ihr Alter“, so Kleine. Meteorite sind das wohl älteste bekannte Gestein und etwa so alt wie das Sonnensystem selbst. Es sind die Überreste jenes Materials, aus dem sich damals die Planeten bildeten. Wenn Forscherinnen und Forscher Meteorite analysieren, begeben sie sich also auf eine Zeitreise und erhalten einen indirekten Einblick in die Entstehung des Sonnensystems. Aus der Analyse der Meteoriten lernen sie, wie sich das Baumaterial im frühen Sonnensystem verteilte. Dieses Wissen hilft dann, den Entstehungsort der Planeten zu bestimmen – der erste Schritt, um ihre Geschichte zu rekonstruieren.

Kleine und sein Team suchten nach einer Eigenschaft, die verrät, aus welchem Teil der protoplanetaren Scheibe ein Meteorit stammt. Ein solches Kriterium sollte etwas wie der Fingerabdruck eines Menschen sein, der sich während des Lebens nicht verändert. Die chemische Zusammensetzung der Meteoriten allein, also die Häufigkeit von Elementen wie Eisen, Silizium oder Sauerstoff, gibt nur ungenaue Hinweise auf den Ursprungsort der Himmelskörper, da die Elemente in der frühen Scheibe stark vermischt waren.

Thorsten Kleine fand jedoch heraus, dass sich die Isotopenverhältnisse von Elementen wie Eisen, Molybdän oder Chrom als Signatur des Entstehungsorts eignen. Isotope sind Varianten ein und desselben chemischen Elements mit leicht verschiedenen Massen. Schon in der Molekülwolke, aus der zunächst unsere Sonne und die protoplanetare Scheibe und dann die Planeten entstanden, waren die Isotope dieser Elemente offenbar nicht gleichmäßig verteilt. Vielmehr muss es je nach Abstand zum Zentrum der Wolke schon damals Unterschiede in den Isotopenverhältnissen gegeben haben. Dementsprechend entstanden die damals noch wachsenden planetaren Körper aus Baumaterial mit unterschiedlichen Isotopenzusammensetzungen, abhängig davon, ob sich das Material nah oder fern der Sonne zusammenballte. Milliarden Jahre später lassen sich die Isotope immer noch wie Spuren der damaligen Verteilung des planetaren Baumaterials lesen. „Das Verhältnis bestimmter Isotope ist ein hervorragender Marker, um Meteorite bezüglich ihrer Entstehungsorte zu unterscheiden“, erklärt Thorsten Kleine. Dabei gibt es zwei Gruppen: die nicht kohligen und die kohligen Meteorite. Diese entstammten zwei unterschiedlichen Reservoirs in der frühen Gas- und Staubscheibe des Ursonnensystems: die nicht kohligen dem inneren und die kohligen dem äußeren Teil der Scheibe. Ihre Benennung ist historisch gewachsen und, anders als der Name vermuten lässt, unabhängig vom Kohlenstoffgehalt des Gesteins. „Die Aufspaltung in zwei Reservoirs haben wir an den Isotopen des Molybdäns erstmals belegt. Die beiden unterschiedlichen Gruppen von Meteoriten existierten offenbar von Beginn an“, sagt Kleine. Um bei den Analysen am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung auszuschließen, dass die Gesteinsproben verunreinigt und so die Messergebnisse verfälscht werden, müssen die Forschenden unter hochreinen Bedingungen arbeiten. Zunächst pulverisieren sie die Proben und bereiten sie dann, teils wochenlang, chemisch vor. Mit hochpräzisen Massenspektrometern in der Größe eines Kleinwagens lassen sich dann Unterschiede in den Mengenverhältnissen der Isotope in den Proben sehr präzise bestimmen.

Eine Frage, zwei Theorien

Vergleicht man die Isotopenverhältnisse in Meteoritenproben bekannten Ursprungs in der protoplanetaren Scheibe mit denen in Planetengestein, lässt sich mutmaßen, wo das Baumaterial eines Planeten entstanden sein könnte. Bisher gab es keinen Grund, an dem klassischen Kollisionsmodell zu zweifeln, das erklären soll, wie im frühen Sonnensystem Planeten Gestalt annahmen. Der Blick auf die äußeren Gasriesen allerdings brachte das Fundament dieses Modells zum Bröckeln. Dazu trägt auch Joanna Drążkowskas Forschung bei. Während Thorsten Kleine die direkten Boten des Ursonnensystems im Labor aufbereitet und aufwendig untersucht, geht die Gruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung andere Wege, um die Geschichte unseres Planetensystems zu entschlüsseln. Ziel ihrer Arbeitsgruppe ist es, das anfängliche Verklumpen des Staubes im flachen Materiestrom um die junge Sonne am Computer zu simulieren: „Wir wollen die grundlegenden Prinzipien der frühen Planetenbildung entschlüsseln. Andere Modelle sparen diese Anfangsphase zumeist aus“, erklärt Drążkowska. Ein besonderes Augenmerk legt die Wissenschaftlerin dabei auf das Wachstum von Jupiter – ein Gasriese und Platzhirsch unter unseren Planeten. Obwohl Jupiter zum Großteil aus Wasserstoff und Helium besteht, vermutet man in seinem Inneren einen soliden Kern von zehn bis zwanzig Erdmassen. Dies war auch die notwendige Masse, damit ein Körper in den Anfängen des Sonnensystems über die eigene Schwerkraft Gas aus der protoplanetaren Scheibe an sich binden konnte. Laut den Computermodellen musste sich dieser Kern Jupiters aber relativ schnell innerhalb der ersten Jahrmillionen bilden, um genügend von dem umliegenden Gas anzuziehen, bevor dieses sich anderweitig verteilen konnte. Im klassischen Wachstumsmodell der Planeten hätte es zu lange gedauert, Jupiters Kern zu bilden, da sich die darin postulierten Kollisionen größerer Himmelskörper relativ selten ereigneten. Folglich musste ein anderer Wachstumsmechanismus gefunden werden.

Eine neuere Theorie könnte die schnelle Entstehung des Jupiterkerns erklären. Demnach trugen kleine Klümpchen aus kosmischem Staub, die vornehmlich aus den kalten Regionen fernab der Sonne entstammten, zum Wachstum bei. Im Fachjargon werden sie Pebbles genannt. Durch Reibung und Stöße innerhalb der ursprünglichen Gas- und Staubscheibe verloren sie Energie, die sie auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne hielt. Daher wanderten sie in Richtung des Zentralsterns und trafen auf bereits vorhandene Planetesimale. Da diese Myriaden von Pebbles ansogen, wuchsen sie sehr schnell. „Was die Kerne der Gas- und Eisriesen betrifft, wird heute wohl jeder dem Pebbles-Modell zustimmen“, so Kleine. Schnell stellt sich die Frage, ob auch das Baumaterial von Erde und Mars aus Regionen fernab der Sonne angeliefert wurde und ob die bisherige Vorstellung des klassischen, oligarchischen Wachstums, gänzlich überholt ist.

Um das zu beantworten, untersuchte ein internationales Team um Christoph Burkhardt, ebenfalls Teil des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung, und Thorsten Kleine siebzehn Bruchstücke des Roten Planeten sowie Material der Erdkruste genauer. Die Forschenden verglichen dieses Planetenmaterial mit Proben von Meteoriten, die nachweislich aus dem äußeren Sonnensystem stammen. Hierfür analysierten sie die isotopischen Spuren von drei seltenen Metallen, und zwar Titan, Zirkonium und Molybdän. Die Ergebnisse bestätigten die ursprüngliche Annahme, dass Erde und Mars nur wenig mit dem Material aus dem äußeren Sonnensystem gemeinsam haben. Der Anteil von außen beträgt jeweils nur rund vier Prozent. „Hätten die Vorgängerkörper von Erde und Mars hauptsächlich Staubkörnchen aus dem äußeren Sonnensystem angesammelt, müssten die Werte fast zehnfach höher liegen“, so Thorsten Kleine. Das Baumaterial beider Planeten sei quasi vor Ort angeliefert worden – aus dem inneren Sonnensystem. Das oligarchische Wachstum als klassisches Modell passe im Falle der terrestrischen Planeten immer noch sehr gut.

Bote aus der Ferne

Doch nicht alles, was sich im inneren Sonnensystem tummelt, ist dort entstanden. Ein internationales Forschungsteam, dem auch Kleine angehörte, untersuchte krümeliges Probenmaterial, das die japanische Sonde Hayabusa 2 im Dezember 2020 vom Asteroiden Ryugu zur Erde gebracht hatte. Ryugu ist ein Brocken in der Form einer Doppelpyramide und misst etwa einen Kilometer im Durchmesser. Er befindet sich heute auf einer sonnennahen Umlaufbahn ähnlich wie die Erde. Die Probe bestand nur aus 5,4 Gramm Material, was aber ausreichen sollte, um nachzuweisen, wo Ryugu ursprünglich entstanden ist. Hierfür verglich das Team die Probe von Ryugu mit denen mehrerer Meteorite, von denen die Isotopensignatur und damit die Herkunft in der frühen protoplanetaren Scheibe bekannt waren. Die Eisenisotopenverhältnisse von Ryugu ähneln dabei denen einer Klasse seltener Meteorite, die ähnlich wie die kohligen Meteorite aus dem äußeren Sonnensystem stammen. Folglich ist Ryugu ein Wanderer, der seine Reise ins innere Sonnensystem einst fernab der Sonne begann. Solche Studien lassen vermuten, dass Material aus dem äußeren Sonnensystem durchaus den Weg in die Nähe von Erde und Mars gefunden hat.

Jupiter macht den Unterschied

Die Untersuchungen der Relikte aus der Frühzeit unseres Sonnensystems durch ihren Kollegen Thorsten Kleine sind ein wichtiger Baustein der Computersimulationen von Joanna Drążkowska. Diese sind unerlässlich, um die Entstehung der Gasriesen zu verstehen, deren Gesteinskerne tief unter einer undurchdringlichen Schicht verborgen liegen und keine direkte Beprobung erlauben. Damit Jupiter wachsen konnte, brauchte es nach ihren Berechnungen viel Staub, genauer ein Staub-zu-Gas-Verhältnis von etwa eins zu eins. Diese spezielle Bedingung war an der sogenannten Eislinie gegeben, wie die Forscherin herausgefunden hat. In diesem Abstand zur Sonne war Wasser zu Eis gefroren, und tatsächlich findet man Jupiter heute in der Nähe dieser gedachten Linie. „An der Eislinie war die Staubkonzentration hoch genug, dass sich effektiv und schnell Pebbles zu Planetesimalen vereinten“, so Drążkowska.

Schnell verstanden Kleine, Drążkowska und ihre Teams auch, warum sich die zwei Gruppen von Meteoriten zwischen der inneren und äußeren protoplanetaren Scheibe des jungen Sonnensystems nicht vermischten. Bereits während der ersten Million Jahre formte sich der Planet Jupiter, indem er große Mengen von Staub und Gas anzog, welches aus dem äußeren Sonnensystem in Richtung Sonne strömte. „Jupiter spielte eine zentrale Rolle für die Bildung unseres Sonnensystems“, so Kleine. Seine enorme Masse verhinderte ein Durchmischen des Baumaterials und führte zu einem masseverarmten inneren Sonnensystem. Aber auch bis heute bildet Jupiter eine natürliche Barriere gegen Beschuss von außen und trägt daher einen großen Anteil an der Entstehung vor allem höheren Lebens auf der Erde. Denn er verringert die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Asteoriden auf der Erde einschlagen und ein Massensterben wie im Fall der Dinosaurier auslösen. „Ohne Jupiter wäre die Erde wohl zudem zu einer Supererde mit dem mehr als Zehnfachen der heutigen Masse angewachsen“, sagt Thorsten Kleine. Und auf einem Planeten mit so großer Masse sähe das Leben zumindest ganz anders aus als auf der Erde. Dass Jupiter den Zustrom planetarem Baumaterials begrenzte, erklärt auch, warum es 150 Millionen Jahre dauerte, bis beispielsweise die Erde ihre heutige Masse erreichte. Ohne den Zustrom von Pebbles wuchsen die inneren Gesteinsplaneten nämlich entsprechend dem klassischen Modell vergleichsweise langsam durch das Zusammenprallen von Mond- bis Marsgroßen Körpern vor Ort.

Ryugu, der im äußeren Sonnensystem entstand und sich heute in der Nähe der inneren Planeten aufhält, widerspricht diesem Bild dabei keineswegs. Der Asteroid ist wie der Großteil der Asteroiden wohl erst vor relativ kurzer Zeit durch das Zusammenwirken der Schwerkraft der verschiedenen Körper des Sonnensystems dorthin gewandert, wo wir ihn heute finden. Und das Kräftespiel, das von Jupiter dominiert wird, hält die Asteroiden, also die Überreste der frühen Planetenentstehung und gewissermaßen die Steinbrüche für Meteorite, nun auch in einem Gürtel zwischen Mars und Jupiter.

Laut Joanna Drążkowska sei die Bildung der Planeten des Sonnensystems oder anderer Planetensysteme in der Milchstraße jedoch längst noch nicht gänzlich verstanden: „Ein umfassendes und detailliertes Modell, das alle Phasen und Prozesse der Planetenentstehung vereint, gibt es bislang nicht“, sagt die Forscherin. Umso mehr interessiert sie sich für einen Realitätsabgleich ihrer Computersimulationen, der über die direkte Beprobung unseres Sonnensystems hinausgeht. Da anzunehmen ist, dass die grundlegenden Abläufe der Planetenentstehung in der gesamten Milchstraße denselben physikalischen Grundsätzen folgen, richtet Drążkowska ihren Blick auch in den Nachthimmel.

Moderne Teleskope gewähren Blicke auf ganz verschiedene Planetensysteme, die in verschiedenen Entfernungen zu unserer Heimat liegen und noch dazu unterschiedlich alt sind. Manche davon befinden sich in einem frühen Stadium wie unser Sonnensystem vor rund 4,6 Milliarden Jahren. Den ersten Hinweis auf ein solches sehr junges System erlangten Astronominnen und Astronomen in den 1990er-Jahren im Orionnebel. Diese aktive Geburtsstätte neuer Sterne und damit auch neuer Planetensysteme ist von unseren Breiten aus vor allem in den Wintermonaten schon mit einem Feldstecher zu bestaunen. Auf Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops entdeckte man einige seltsam aussehende Sterne: Ihre Lichtflecke schienen vor dem Hintergrund des schwach leuchtenden Nebels zwei dunkle seitliche Ausbuchtungen zu zeigen. Erstmals waren damit Bilder von protoplanetaren Gas- und Staubscheiben und somit ein Blick auf die Bühnen der Planetenentstehung gelungen. Mittlerweile hat man viele weitere solcher Planetenwiegen gefunden. Bestens eignet sich hierfür das Alma-Teleskop (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) in Chile, das kurze Radiowellen einfängt und die Staubscheiben in bisher unerreichtem Detailreichtum abbildet. In den Aufnahmen vieler dieser Scheiben sind Lücken sichtbar, die von jungen Planeten erzeugt werden könnten.

Andere Planetensysteme, die sich mit eigens optimierten Teleskopen aufspüren lassen, sind bereits ausgewachsen. Seit 1995 in über 51 Lichtjahren Erdabstand der erste extrasolare Planet um einen Stern in der Konstellation Pegasus aufgespürt wurde, folgte eine Flut ähnlicher Entdeckungen. Mehr als 5000 dieser Exoplaneten-Systeme haben Astronominnen und Astronomen inzwischen entdeckt. Die Eigenschaften mancher Systeme wirken exotisch, etwa ihre verglichen mit dem Sonnensystem verdrehte Architektur, in der sich die größten Gasplaneten besonders nah am Zentralstern befinden. Laut Thorsten Kleine lasse sich dies aber schon dadurch erklären, dass es besonders herausfordernd sei, Planetensysteme ähnlich unserem Sonnensystem mit Teleskopen zu beobachten. Vor allem terrestrische Planeten sind deutlich kleiner, masseärmer und leuchtschwächer als ihre großen Brüder und Schwestern, die Gas- und Eisriesen. Und doch eigneten sich die Beobachtungen anderer Planetensysteme laut Joanna Drążkowska hervorragend, um auch etwas über die Entstehung und Entwicklung unseres Planetensystems zu lernen.

Zwar bestimmen viele Details die Forschung von Kleine und Drążkowska, aber es geht ihnen um große Fragen: Wie bildeten sich die vielen bekannten Planetensysteme, hier und überall in der Milchstraße? Wie ist die Erde entstanden, der einzig bekannte Ort im Universum, an dem sich Leben regt? Die Analyse von Meteoritengestein und die Simulation der physikalischen Entstehungsprozesse am Computer lassen uns nicht nur die Geschichte unserer kosmischen Heimat besser verstehen. Sie lassen auch begreifen, warum die Erde so günstige Umstände für Leben entwickelte.